スポンサーリンク

※サイト運営にサーバーは必須です※

~このサイトもエックスサーバー![]() を使用しています~

を使用しています~

![]()

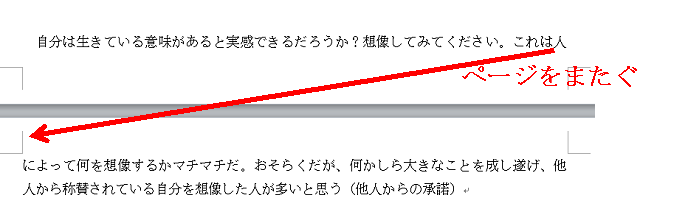

泣き別れとは

泣き別れ自体には色々な意味があるが、この記事では、文章での泣き別れを指すこととする。

そして、文章において泣き別れとは、ページをまたいで文章が続くことを言う。

(以下泣き別れの例)

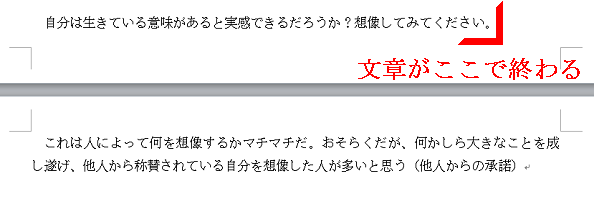

(泣き別れが解消されている例)

泣き別れと作家

小説における泣き別れが生じると、読者側のリーダビリティが損なわれる。

ついでにいえば、切りのいいところでしおりを挟もうと思っても、泣き別れが続くとなかなか終わりどころがわからなくなる

そういう観点から、泣き別れを嫌う作家は少いながら存在する(気にしない人は全く気にしていないように見える。そして、気にしない派の方が多いだろう)

作家の京極夏彦は、この泣き別れをひどく嫌う人の一人だ。

本一冊の中で、一度も泣き別れをしていないという噂を聞いたことがあった。

この噂を調べるべく、BOOKOFFにいって京極夏彦が書いた著書の中で一番分厚い本をチョイス。

文庫版 狂骨の夢 (講談社文庫) を抱えてレジに向かう

(厚みは物理的に鈍器に使えそうなクラス)

……んで、泣き別れがないか意識しながら読んでみたが、泣き別れは一か所も見当たらなかった。

凄まじいな……という感嘆しか出てこない。

よくよく考えてみれば、1000ページ近くの文章の中で一度も泣き別れがないのはすごいことだ。

想像してみてください。

例えば、本の序盤の方で書き足したい文章があったとする。

そして、その結果1行分増えたとする。

その影響は後ろの文章にまでずっと響く。

これを調節するには、どこかで文章を減らすなどして、つじつま合わせをしないといけない。

村上春樹『東京奇譚集』

村上春樹は、日本においてノーベル文学賞に最も近い人物とされている。

京極夏彦と違って、村上春樹は泣き別れに対して執着しているようには見えない。

東京奇譚集 (新潮文庫)の中でも、普通に泣き別れは存在している。

しかし、この本で、1か所だけ、「ん?」と思った箇所がある。

(以下引用)

「口をはさんでごめんなさいね」、カウンセラーはそう言って微笑んだ。「どうぞ話を続けて」

ページ構成は以下のようになっている

P203

(会話文・前半)

「口をはさんでごめんなさいね」、カウンセラーはそう言って微笑んだ。「どうぞ話

P204

を続けて」

(会話文・後半)

正直いって、この文章に違和感を覚えた。

なんて言えばいいのだろうか……

スルスルと物語が頭の中に入っているのに、いきなり話の腰を折られたような気分を味わた

逆になぜこの文章を挿入したか考えてみた。

私の想像だが、長い会話文が、ページをまたいで続くのを嫌ったのではなかろうか?

仮のこの文章が挿入されていなかったら、1ページ以上長々と、片方の人物がもう片方の人物に一方的に話していることになる。

※泣き別れしているかしていないかで考えると、この箇所は泣き別れしている。ただ、ユーザビリティを考えた文章という観点で考えると、長い会話文をいったん区切ったのは、泣き別れを防ごうとする精神に通ずる所がある。

~Webサイトを自分で作ってみませんか?~

Webサイトを運営するにはサーバーが必須です。

このサイトは、エックスサーバー ![]() のサーバーを使用しています。

エックスサーバーは無料で10日間お試しができます。

のサーバーを使用しています。

エックスサーバーは無料で10日間お試しができます。